データサイエンスの魅力と挑戦──インテージ3年目社員が語る成長と未来 【from talentbook】

大学でサービス工学や深層学習を学び、データサイエンティストとして2022年にインテージに入社した山村 悠一朗。お客さまとの継続的な関係構築に努めながら、広告効果検証や新ソリューションの開発に取り組んでいます。好奇心をもって技術を深めている山村の日々の挑戦や想いを聞きました。

学んだデータサイエンスを幅広く活かせる可能性を感じ、インテージに入社

▲大学生の頃の研究風景(音声を録音しながら研究を実施)

私は、大学で経営を学びたいと思い、理系学部の中で経営を学べる経営工学部に進学しました。その中でデータサイエンスという分野に出会い、「データ分析を使って経営課題を解決する」というアプローチに惹かれ、さらにAIや深層学習にも興味を持ち、研究を進めていきました。

大学院では、音声の研究、とくに声質変換(Aさんの声をBさんに変える)や音声からフィラーを除去する技術の開発に取り組んでいました。フィラーというのは、「えーっと」「そのー」というような直接文脈には関係しない言葉です。AIが議事録を作るときなどに、そういった無意味な言葉を除去するのに必要な技術ですね。

就職活動では、データサイエンスの知識を活かせる企業を探していました。メーカーなどにおいてもデータサイエンティストを募集しており、当時は生産ラインを最適化したり、商品開発の実験結果を予測するモデルを作り、効率的に必要な実験を行ったりすることにデータサイエンスが使われているようでした。

そういった活用方法も魅力的でしたが、どの分野に進むべきか決めかねていたため、個々人のデータから市場全体を捉えたデータまで、さまざまなデータに触れることができるという観点で、多くの可能性を秘めたインテージに入社を決めました。大学の先輩がインテージで働いており、良い会社だよと勧めてもらったことも大きかったです。

いかにわかりやすく伝えるか?入社して痛感した、技術力に並び求められるもの

▲グループのメンバーとYouTubeのイベントへ(右から3番目が山村)

入社後、データサイエンティストとしての仕事は想像以上に挑戦的でした。当初は技術面での努力が中心になると考えていましたが、実際にはコミュニケーションスキルの重要性を痛感することになりました。

たとえば、広告効果検証の業務では、お客さまの期待に沿わない結果が出ることもあります。そういった場合、データの解釈や分析結果を丁寧に説明し、お客さまの理解を得ることが求められます。

また、なぜそういう結果になったのかという途中過程を説明する際に、どのようなモデルをどのような意図で組んでいるのかなどの点を、技術的な専門用語を使わず一つひとつ丁寧に言語化する必要を日々感じています。技術力だけでなく、コミュニケーション能力も不可欠なのです。

しかし、これらの挑戦は同時にやりがいにもつながっています。市場を理解することはおもしろいですし、インテージほどデータがそろっている会社はない、とあらためて実感しています。だからこそ、インテージの強みである豊富なデータとお客さまからの信頼をもとに、市場の動向を深く理解し、価値ある分析結果を提供できることは大きな魅力です。

2025年1月に新しいソリューションをリリースしたのですが、このソリューションはSRI+(全国小売店パネル調査)をベースにしています。SRI+のような信頼性の高いデータを活用することで、お客さまが信頼できる結果を出せることが大きな強みだと実感しています。それを活かし、私たちならではの分析を載せて、より良いソリューションを提供できることが、日々の仕事のモチベーションになっています。

多忙でも社内外で挑戦を続けるカギは、自ら場を設定し、楽しみながら学ぶこと

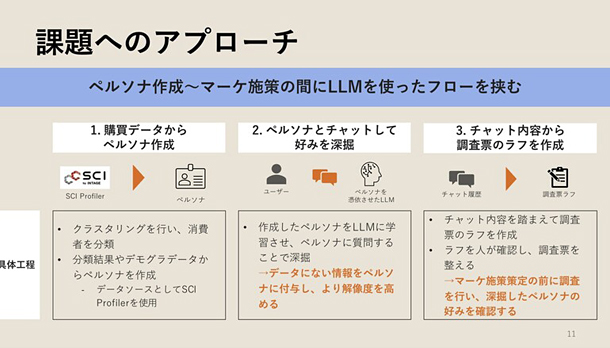

▲ビジネスプランコンテストで発表した内容の一部

インテージでの業務だけでなく、社内外でのさまざまな取り組みにも積極的に参加しています。

2024年は社内のテクノロジーコンペにも、仮想消費者AIの開発をテーマに先輩と2人で参加しました。これは、ペルソナを作成し、そのペルソナとの会話を通じて調査票を作成するというアプローチで、LLM(大規模言語モデル)を活用しています。LLMは何か調査をするのに活用すると嘘をつくことがありますが、想像の中で会話をするのであればとても有用です。LLMの良さを活用した提案だった、ということで賞をもらいました。

また、社内だけではなく、「外」を意識し、自身の技術力を試す機会を設けています。Google Cloudのユーザー会では、LLMを使った季語を提案するアプリを開発し発表を行いました。ほかにも、ネットワーク分析に関する発表なども行いました。これは某アイドルグループのネットワーク図について情報を分析して明らかにする、というもの。身近なものをテーマにすることで、おもしろがりながら技術を学んでいく・深めていくことを大切にしています。

忙しい中でどうやってそういう機会を自分に課していくか、という点では、「登壇ドリブン開発」という手法を取り入れています。これは、発表の予定を先に入れてから開発を始めるという方法で、締め切りを設けることで効率的に開発を進められるんです。

単なる技術者ではなく、お客さまの経営に貢献できるデータサイエンティストへ

▲テクノロジーコンペで受賞!(右が山村)

インテージに入社して、やりたかったことは実現できていると感じています。その先に、自分が実現することとして、お客さまとより良いものを作っていく循環を生み出したいと考えています。

単なる分析結果の提供にとどまらず、分析やアプリを実際に使ってもらい、フィードバックを受けて、また新しいものを提案する、というクライアントとの継続的な関係構築が目標です。

自身の幅として、広告領域などの実践的な知識ももっと深めたいですし、LLMなどの最新技術を取り入れて価値を提供することにも興味が出てきました。また、お客さまの意思決定はどのように行われているのか、という視点もしっかり養っていきたいです。そういった広がりを通じ、単なる技術者ではなく、クライアントの経営に貢献できるデータサイエンティストをめざしています。

これからも引き続き、好奇心をもって楽しく仕事をしていきたいと思っており、常に新しいことにチャレンジする姿勢を大切にしていきます。

インテージグループでは一緒に働く仲間を募集しています!

(所属・役職は取材時のものです)

関連リンク

- エンジニアと弓道家の二刀流で──信頼と技術を磨き続け、未来へ向けた矢を放つ 【from talentbook】

- ITスキルがゼロからの挑戦──「負けず嫌い」を推進力に変え、医療データの可能性を拡げる 【from talentbook】

- 「誰かのためになる仕事」を探して。海外経験で得た知見を活かし新たな挑戦へ 【from talentbook】

- 「やるしかない」という想い。駐在経験から得た、会社を成長させることへの強いコミット 【from talentbook】

- XR/メタバースという要素でグループに化学反応を起こす~グループR&Dセンター XR/メタバース分科会の活動 【from talentbook】