2024.10.09

XR/メタバースという要素でグループに化学反応を起こす~グループR&Dセンター XR/メタバース分科会の活動 【from talentbook】

※取材・記事化されたのは2023年10月

▲今回インタビューに応じた3名。写真右から 田邉・中村・澤田

インテージグループがグループ横断で取り組んでいるグループR&Dセンター XR/メタバース分科会。社員がメタバースを「体験」する機会を作り、議論する場を創出しています。最先端の技術に魅せられて、仕事と遊びの境界で楽しみながらさまざまな取り組みを行う活動について3名のメンバーが語ります。

楽しむ心を大切に、ディスカッションができる場「XR/メタバース分科会」

- ──

- 現在のお仕事を一言でご紹介ください。

- 田邉

- インテージヘルスケア社をはじめ、グループ各社のアライアンスや事業開発を担当しています。今日ご紹介いただく、グループR&Dセンター XR/メタバース分科会リーダーを務めています。

- 中村

- インテージテクノスフィア社に所属しており、グループ全社のMicrosoft365維持管理を担当しています。

- 澤田

- インテージホールディングスにて、2022年1月よりインテージグループR&Dセンターの事務局を担当しています。

- ──

- まず初めに、グループR&Dセンター XR/メタバース分科会とは、どのような活動をしているのですか、教えてください。

- 田邉

- グループR&Dセンター XR/メタバース分科会は、XR※1やメタバースに興味を持った社員が自発的に行っている活動で、R&D企画やビジネスの創出に向けたディスカッションが生まれる素地を、グループ内に作ることを目的にしています。

- メタバースとは、仮想空間における社会的・経済的・文化的な活動の総称で、VRやMRなどの技術を用いて、現実世界とは異なる体験やコミュニケーションを可能にするものです。私たちは、この分野の技術や市場の動向をキャッチアップし、インテージとしてどういう価値を発揮できるか考えることを目的としています。

- 分科会としては2021年度から活動を開始していますが、2022年からリーダーを務めさせていただいています。当会では「楽しむ心」を大切にしています。

- ──

- 中村さん・澤田さんはその分科会のメンバーということですね。

- 中村

- 私の所属するインテージテクノスフィア社でも、2016年ごろから技術探求委員会という会の中で、VRの機器やアプリケーションを試していました。しかし、当時はその思想に対して技術が追い付いておらず、ビジネスへの利用を考えていく中で、主要テーマから外れてしまいました。

- その後、テクノロジーについて井戸端会議をしようという通称「テクバタ」という社内の情報交流イベントがグループ横断で立ち上がり、その中でメタバースなどの話をしました。すると、そこからほかのグループ会社で同じような興味を持つ人とつながっていくことができました。

- 澤田

- 私は、もともとインテージホールディングスのR&Dセンターという組織に所属しており、新しいビジネスの芽を育てていくお手伝いをしています。

- XR/メタバース分科会もR&Dセンターの中の組織になりますので、分科会のTeamsチャットグループにも参加しており、社員向けの体験会を始めるにあたって一緒に実施してくれるメンバーを募集したい、という呼びかけに応じて事務局として参加しました。田邉さんや中村さんの熱量に日々感化されています。

- ※1

- 「VR(仮想現実)」「AR(拡張現実)」「MR(複合現実)」など、現実世界と仮想世界を融合する技術の総称

一人ひとりの熱量が、つながって大きくなっていく

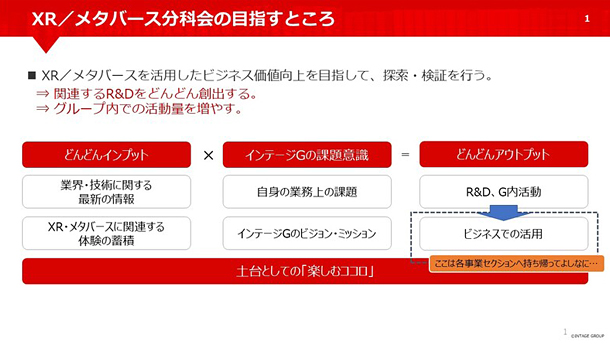

▲資料:グループR&Dセンター XR/メタバース分科会のめざすところ

- ──

- 熱量、というキーワードがありましたが、田邉さん・中村さんはどうして VR/メタバースという領域に強い興味を持たれたのでしょうか。

- 田邉

- 私はもともとITガジェットが大好きで、最先端の技術に触れることが楽しいと思っています。「未来がくる」感覚というか、世の中が変わるかもしれない可能性を感じられることが何物にも代えがたいんですよね。

- 私が、ソーシャルVR※2を始めたばかりのころ、飛び込んだワールドの中に発話障害がある方がいらっしゃいました。その方は、まだメタバースでの勝手がわからない私を気にしてくれて、身振り手振りを用いながら親切に教えてくれました。

- その時に、場所や時間、その他さまざまな制約によって現実社会ではなかなか一堂に会することが難しい人たちが、気軽に集まってコミュニケーションをとれるんだということを実感し、あらためて衝撃を受けました。そこで、大きな可能性を感じたことが原動力になっているのかもしれません。

- 中村

- 私が今でも覚えているのは、入社2年目の時にWindowsが出た時の衝撃です。当初はプログラミングが苦手でしたが、これなら私も仕事ができると思い、PCを自分で購入して勉強しました。その時の感覚と似ています。次に同様の衝撃を受けたのは、スマートフォンが世の中に出た時です。

- そういう体験を通じ、「世の中のゲームチェンジャーとなる技術が出てきた時に、そこに関わりたい」という思いを持ち続けていました。メタバースは、そのような技術の一つだと感じています。

- メタバースは、現実世界を侵食するような技術であり、日々進歩しています。そして、今までのPCやスマートフォン上での技術と大きく異なるため、一度キャッチアップを止めてしまうと、後からその波に乗ることは難しくなると感じています。だからこそ、個人でもずっと追い続けてきました。

- ──

- なるほど、勝手にやってきた2人の道が重なって、今につながっているんですね。

- 田邉

- はい、そこに澤田さんが推進力として加わってくれたというわけです。

- ※2

- 仮想空間上で、アバターを介してコミュニケーションするSNS

体験会を通じて投げかけたかったもの

▲写真左上:体験会の様子。まずは説明から始まります。写真左下:体験会の様子

写真右:体験会インタビューに回答する城

- ──

- グループ社員向けにメタバースの体験会を何度も実施されていますが、なぜセミナーや勉強会の拡大実施ではなく「体験会」なのでしょうか。

- 田邉

- メタバースは体験しないと想像できないものです。よくVRと混同されますが、VRはあくまでも「仮想空間」という場にしかすぎません。メタバースは、その中でコミュニケーションを取ったり、ものの売り買いをしたりとソーシャルなことをします。だから、体験会ではさまざまなVRやMRの機器やアプリケーションを使って、メタバースの中で何ができるかを実感してもらいます。

- 中村

- メタバースは、ご自身で体験してみていただかないとわからないことが多いんですよね。なので、体験会は分科会の活動の土台としての位置づけにおいています。体験したことをもとにディスカッションを行うからこそ、自分たちの仕事にどう使えそうか、この中でわれわれ当グループがどのような価値を提供できるだろうかと議論ができると考えています。

- また、今後わたしたちの活動を続けていくために、理解者や支持者を増やすためにも重要です。インテージリサーチ社に出向していた期間中にちょうど体験会を始めたこともあり、早い段階で同社の経営層にも体験をしてもらいました。

- 澤田

- なかなか募集してもすべての方に届くわけではありませんが、グループの誰でも使えるフロアを使って体験会をやっていると、周りで仕事をしていた方が興味をもって声をかけてくれたりします。そこが起点になって、その方の部署に対して体験会を実施するなどつながっていっています。

- ──

- 運営として、やってみてどのような感触を得ていますか?

- 田邉

- 体験会に参加した人たちは、ほとんどがメタバースに対して興味を持ってくれました。体験すると、メタバースの中で何ができるか、気づきを得られるようです。とくに、異なる事業所にいる人同士が同じ空間にいるように感じられることは、メタバースのメリットだと思います。

- 運営としては、XR/メタバースの技術や市場の変化に対応し、最新の情報やトレンドをインプットし提供し続けたいと考えています。

- 中村

- 当グループが持つ調査・マーケティングのノウハウやデータを活かすことはもちろんですが、メタバースならではの価値提案やソリューションを考えることが求められます。

- メタバースは、まだ一般的に知られておらず、やったことがない人と議論がかみ合わないことが多いです。だからこそ、体験会や説明会を繰り返し行っています。もう、ここは愛をもってやるしかないと思っていますので、何度でも体験会をやるつもりです。

- ──

- 会社で体験会があることについて、どのように感じましたか?

- 城

- 自治体などで、ふるさと納税の商品を紹介するためにメタバース空間を活用しているケースなど、目にする機会も増えてきました。実際に、私が所属するインテージリサーチ社でも、公的機関がメタバースを利用するにはどういうケースがあり、どういうメリットがあるだろうとお客様と一緒に考えている段階です。

- なので、実際に体験することによって理解が深まりましたし、可能性を感じることができました。体験会では事務局の方々が使い方を教えてくださったり、安全なスペースを現実世界で確保してくださったりするので、安心して没入でき心置きなく体験できました。

- これが、外部のイベントであったり、自宅で一人で行ったりとなるとそうもいかないかなと思います。そういう点では、社内で気軽に体験できる環境があるというのはありがたいですね。

- ──

- 実際に体験してみて、どのようなことに可能性を感じましたか?今後、仕事で活用できそうなイメージは持てましたか?

- 城

- 1時間ほどVRゴーグルをかけていると、本当に現実との差がなくなるなと思いました。音の伝え方なども距離感を考えて調整されたりしているのでリアリティがありましたし、頭に付いているカメラで指先の動きまでメタバース空間内で再現されていて、不思議な感覚でした。

- 私が一番可能性を感じたのは、メタバース空間上での複数人での会話のスムーズさです。オンライン会議だと同時発話がまだまだ難しいかなと思うのですが、メタバース空間上ではリアルと遜色なくクロストークができたので、そういった点がすごいと思いましたね。

- たとえば、グループインタビューなどで実際に顔を出したくない方とも、同じ空間にいるような近さを感じながら会話をすることができ、そういうケースにおいて有効だと感じました。

- ただ、まだまだ発展途上な部分もあり、パスワード入力はゴーグルを外してPCで実施する場面などがあり、没入しきれるかというともう一歩のような気がします。また、われわれはマーケティングリサーチを生業としていますので、やはり調査でどう使えるかという点を考えますが、そもそもVRゴーグルを持っている人というバイアスがかかってしまうという点は課題です。

- VRゴーグルがスマホくらい普及するか、もしくはメタバース空間への入り口がPC/スマホ/VRゴーグルなど多岐にわたり、かつその差がなくなるくらいになると、また変わってくるのではないかと思います。

- いずれにせよ、技術の進歩によっていずれ実現する世界だと思うので本当に楽しみです。

- ──

- 今後に向けた想いを教えてください。

- 田邉

- 今期中~来期の早い段階で具体的なビジネスに結びつけるところまで一回たどり着きたいと思っています。マネタイズのイメージを具体化するのはなかなか難しいものですが、「たとえば、こういうマネタイズがあるよ」と実例と共に提示することによって、より発想が広がっていくと考えています。今はとにかくそこをめざしています。

- 分科会にもいろんな機器が増えてきて、楽しそうだね」と言われることも多いです。実際楽しいわけですが、「楽しそう」で終わってはいけないという責任を感じています。今は、敷居を下げるためにあえて遊んでいるように見せているというのもあります。

- でも、どうやって私たちのビジネスに結びつけていくか、分科会では何度も話し合っています。ぜひここは突破したいし、当グループならばできると考えています。

- 中村

- コツコツやってきたことによって、グループ内にとどまらず国内のメタバースに力を入れている人たちとつながり、仲間ができています。何かを仕掛けようと思った時にできる環境はできてきていると感じています。

- 澤田

- どんなことでも、何かしら行動をしているとそれがきっかけで想定外のことが起きることがあると思いますが、それも楽しみです。グループR&Dセンターで研究費用を提供しているため成果報告をお願いしていますが、それがどんな報告になるのかいまから楽しみにしています。

- 田邉

- 私たちは、当グループに横串を通す活動をしていると思っています。グループ内にはさまざまなスキルや経験を持った方々がいらっしゃいますが、そういう方々にXR/メタバースという要素で化学反応を起こすために、どんどん刺していく。

- そして、社内で体験したことがある人を増やし、一人ひとりが持っている課題意識と掛け合わせていく。そんな機会を作り続けたいと考えています。

ここで、体験会に参加されたインテージリサーチ社の城さんにお話を伺いましたので紹介します。城さんは、インテージ社の先端技術部に兼務出向し、社会的データの利活用に取り組まれています。その一環で、メタバース空間という新しい経済活動の場が今後考えられるのであれば体験してみようと社会的利活用メンバーの皆さんと体験会に参加されました。

新たな時代に向けて──グループに横串を通し化学反応を起こしていく

▲外部ゲストを招いてメタバース空間から中継を行っている様子

インテージグループでは一緒に働く仲間を募集しています!

(所属・役職は取材時のものです)

カテゴリ:働き方